Health Data Interest Group Overview

Health Data Interest Group, chaired by Edwin Morley-Fletcher and Lynkeus, focuses on data access, protection, and sharing in healthcare. It aims to develop best practices for pseudonymisation, consent models, and data literacy to facilitate personalized medicine and patient-specific simulations. With over 100 members, the group discusses data protection regulations, in-silico drug development, and representing data-based healthcare interests to policymakers. Target participation areas include clinicians, biomedical researchers, healthcare data analytics experts, and policy-makers in healthcare.

Uploaded on Apr 22, 2025 | 0 Views

Download Presentation

Please find below an Image/Link to download the presentation.

The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author.If you encounter any issues during the download, it is possible that the publisher has removed the file from their server.

You are allowed to download the files provided on this website for personal or commercial use, subject to the condition that they are used lawfully. All files are the property of their respective owners.

The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author.

E N D

Presentation Transcript

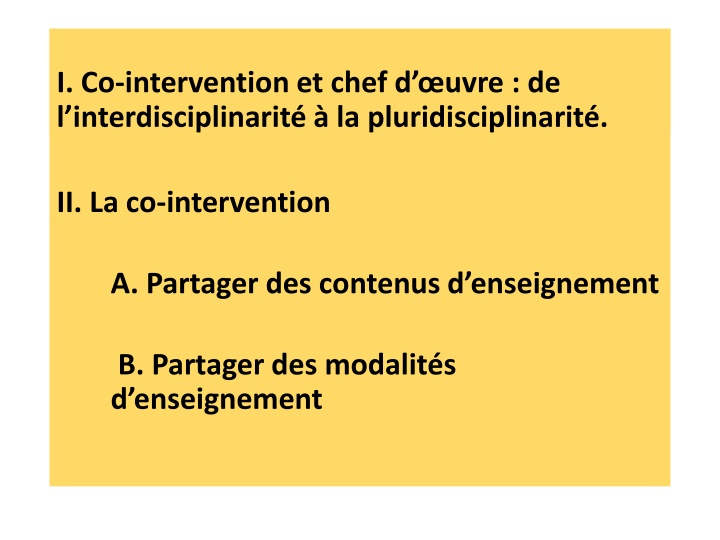

I. Co-intervention et chef duvre : de l interdisciplinarit la pluridisciplinarit . II. La co-intervention A. Partager des contenus d enseignement B. Partager des modalit s d enseignement

Co-intervention & chef duvre : de l interdisciplinarit la pluridisciplinarit

.. est une modalit pdagogique innovante qui consiste faire acqu rir des savoirs et/ou des savoir-faire partir d'une r alisation concr te li e des situations professionnelles. Projet Pluridisciplinaire Caract re Professionnel (PPCP) Bulletin officiel, juin 2000. enseignements enseignements g n raux est indispensable la r ussite des l ves car il leur permet de s inscrire dans un projet de formation global. La simple juxtaposition des enseignements ne garantit pas forc ment la coh rence de l ensemblequ ils doivent constituer. Le renforcement des liens entre les professionnels et les EGLS Bulletin officiel sp cial n 2 19 f vrier 2009

Des Des PPCP et des EGLS, la Co PPCP et des EGLS, la Co- -intervention et au Chef d uvre d uvre intervention et au Chef POSSIBLE OUINON Co- animation Programmes Projet, r alisation concr te Horaires d di s aux EG (+ ou fl ch s) d EG int gr s PPCP EGLS CO-INT CHEF D OEUVRE

Un point commun : des disciplines en partage Un point commun : des disciplines en partage

Des disciplines en partage mais sur des modes Des disciplines en partage mais sur des modes diff rents. diff rents.

Formations novembre dcembre 2019- Nouvelle-Caldonie- Exemple : Interdisciplinarit

Exemple transdisciplinarit : fusion et confusion Exemple transdisciplinarit : fusion et confusion

Pour rcapituler les notions Pour r capituler les notions L interdisciplinarit : interaction de deux disciplines par la recherche de leurs compl mentarit s. => CO-INTERVENTION La pluri-ou multidisciplinarit : cumulation / juxtaposition de plusieurs disciplines autour d un th me ou d un projet. => CHEF D OEUVRE La transdisciplinarit : un savoir qui parcourt plusieurs disciplines

POUR RECAPITULER QUELQUES PRINCIPES Il n y pas d interdisciplinarit sans disciplinarit . Toutes les disciplines n occupent pas la m me place ni la m me fonction dans le parcours de l l ve mais elle contribuent toutes sa construction professionnelle, sociale et personnelle. L interdisciplinarit ou la pluridisciplinarit ne sont pas des finalit s mais des moyens pour r aliser un projet, pour aborder une situation complexe, etc.

QUELQUES CUEILS A EVITER L L instrumentalisation instrumentalisationd une discipline par une autre d une discipline par une autre => donc pas de domination entre disciplines. => donc pas de domination entre disciplines. La confusion La confusion dans les apprentissages des l ves dans les apprentissages des l ves => => donc pas d amalgames disciplinaires ( donc pas d amalgames disciplinaires (T Trans rans- -) ) ou l inverse ou l inverse => => Le perdre son identit professionnelle ou par manque de perdre son identit professionnelle ou par manque de r flexion sur les compl mentarit s entre disciplines r flexion sur les compl mentarit s entre disciplines (Inter (Inter- - Pluri Pluri- -). ). Le re re- -cloisonnement cloisonnement disciplinaire par peur de disciplinaire par peur de

La La co co- -intervention intervention

Une dfinition Une d finition : Une modalit p dagogique demise en uvre des r f rentiels et des programmes dans laquelle deux enseignants interviennent ensemble dans une m me salle (ou un m me lieu) et au m me moment. Groupe de Travail sur la co-intervention Un double d fi : Partager des CONTENUS d enseignement Partager des MODALIT S d enseignement

PARTAGER DES CONTENUS DENSEIGNEMENT PARTAGER DES CONTENUS D ENSEIGNEMENT Quels points communs, quelles diff rences Quels points communs, quelles diff rences entre EG et EP ? entre EG et EP ?

Enseignements professionnels Enseignements g n raux COMPRENDRE ET S EXPRIMER (fran ais) : lire, crire, couter, s exprimer, conceptualiser etc. FAIRE et SAVOIR RAISONNER (math matiques) : raisonner de fa on logique, investiguer, mod liser, etc. FAIRE

ARTICULER EP et EG ARTICULER EP et EG D contextualiser Verbaliser, Conceptualiser, G n raliser, R fl chir , Prendre de la distance,, Analyser, Mod liser, etc. Enseignements g n raux Enseignements professionnels Recontextualiser Rendre concret, Op rationnaliser, Produire, Adapter, Exp rimenter, Sp cifier, etc.

PARTAGER DES CONTENUS DENSEIGNEMENT PARTAGER DES CONTENUS D ENSEIGNEMENT Quels points communs entre un RAP et un Quels points communs entre un RAP et un programme de math ou de fran ais ? programme de math ou de fran ais ?

1 Le suivi des comptes de tr sorerie est assur ainsi que la r alisation des pr visions de tr sorerie. S (GA ) Capacit s : Compl ter une facture, un bon de commande, r aliser un devis en d terminant dans le cadre de situations professionnelles : - un prix ; - un co t ; - une marge ; - une taxe ; - une r duction commerciale (remise, rabais, ristourne) ; - un taux. 2 Math Bac 3 T1- Mesurer les carts par rapport au pr visionnel. T2 - Consigner les r sultats obtenus. T3 - Compl ter les documents de suivi (rendre compte). T4 - Proposer des mesures d ajustement. Fabrication bois et mat riaux D terminer les effets d un agrandissement ou d une r duction sur les longueurs, les aires et les volumes. 4 Math CAP 5 L tude des outils statistiques est limit e aux notions suivantes : pourcentages, parts relatives, taux d volution, moyenne, m diane, cart-type, droites de tendance par la m thode des moindres carr s (la formule de l cart type et de la droite des moindres carr s tant fournie). Les calculs statistiques doivent tre effectu s l aide d un tableur. Bac ARCU

6 Capacit s associ es : Rechercher, extraire et organiser l information Traduire des informations, des codages Math Bac 7 R sultats attendus : Les informations transmises sont coh rentes et en ad quation avec les travaux r alis s./ Les anomalies constat es sont signal es au client./ Les informations sur les pr cautions et axes de vigilance sont transmises au client./ Les informations concernant les interventions pr voir sont signal es au client./ La hi rarchie est inform e des conflits et litiges ventuels./ Le fichier client est correctement renseign . Bac R para tion carros serie 8 Le professeur veille au travers de son enseignement aider les l ves surmonter certains obstacles de compr hension notamment ceux li s la prise et l interpr tation d informations (postulats implicites, inf rences, culture personnelle, polys mie de certains termes et des usages sp cifiques dans les disciplines de certains noms communs de la langue fran aise ). math 9 Se rep rer dans un flux de donn es et en extraire une information. Apprendre questionner : v rifier les sources, croiser les points de vue, appr hender le processus de construction de l information. Produire et diffuser de l information de mani re responsable. Fran ais, 2nde bac S informer informer

10 Il importe de laisser les l ves s exprimer, l oral comme l crit, lors de productions individuelles ou collectives, en les aidant structurer leurs propos, et de les faire participer, le plus souvent possible, la construction de la trace crite de synth se des investigations et d couvertes. crire le m tier, c est aussi tre en mesure de pr parer ses crits professionnels, de choisir les outils qui permettent d en planifier la progression (prise de notes, brouillon, traitement de texte ), notamment dans un processus collaboratif. C est enfin exprimer son rapport la pratique ou au m tier travers un discours plus subjectif et en s appuyant sur des formes plus personnelles ou plus esth tiques (journal de stage, journal intime, lettre, po me ) qui font appel l imagination, la cr ativit , l inventivit . Cette partie pr cise les connaissances sp cifiques la communication t l phonique, en termes : de paralangage et d attitudes : sourire, empathie, posture ; de langage verbal : registres, qualit et contenu du langage (mots cl s, mots charg s de valeur, mots n gatifs bannir) et vocal (articulation, d bit, pause, intonation, liaisons). de codes sociaux et de convenances utilis s dans l change t l phonique ; de styles de communication : autocratique, directif, non directif. Mettre en uvre les moyens de communication. 1- Choisir un support adapt la situation. 2 -Mettre en forme pour transmettre et/ou recevoir un message ou une information technique. Math CAP 11 Fran CAP 12 Bac ARCU 13 Bac TISEC

14 Choisir et mettre en uvre une mthode de rsolution adapte au probl me. Math bac 15 C2-2 : Analyser C2-5 : Choisir une solution technique TISEC 16 Les r solutions d quations sont valu es dans le contexte d un probl me ou d une situation professionnelle. Les l ves doivent cependant tre entra n s des r solutions d contextualis es, dans le cadre de la formation. 17 R diger une synth se sur les probl mes et les solutions trait es en groupe / Pr senter une synth se (commentaire, sch ma, croquis ) / R aliser un compte rendu d intervention avec mise jour de documents techniques / Signaler les carts oralement et par crit, / Transmettre des consignes d un point de vue maintenance Math CAP Bac MEI

18 Se connaitre, explorer sa personnalit, prendre confiance en soi, exprimer ses motions et ses id es Se construire dans les interactions et dans un groupe, rencontrer et respecter autrui ; distinguer, ce que chacun veut pr senter de soi et ce qu il choisit de garder pour la sph re priv e Fran Bac Devenir soi 19 CP211.3 S adapter tout type d interlocuteurs, CP221.1 tre attentif aux besoins de l interlocuteur. CP221.3 Se montrer ferme mais rassurant quant au traitement de l appel ( ) CP313.3 Faire preuve de courtoisie et d assertivit CP313.4 Contr ler son comportement et ses motions CP313.5 Se montrer contenant et rassurant CP313.2 tre vigilant et r actif CP313.3 Faire preuve de courtoisie et d assertivit Bac ARCU 20 Les acteurs d un projet, souvent de cultures m tiers diff rentes, sont amen s travailler en quipe de mani re transversale dans des environnements de travail, locaux et distants, permettant la mobilisation de comp tences compl mentaires 21 Dialoguer au sein d une quipe, d un groupe de r flexion. 22 Les composantes de la communication interpersonnelle comprennent : le contexte, les acteurs, la situation d change, la relation et la construction du sens. La dynamique comportementale est tudi e par les processus de sensation et de perception et la relation attitude-comportement.L importance des comportements facilitateurs est soulign e l coute, l empathie, l assertivit , le respect. Bac GA Bac MEI Bac ARCU

2 3 Les activit s, tant comptables qu administratives, s inscrivent dans un vaste mouvement de d mat rialisation des informations qui conduit l utilisation massive de documents lectroniques, le tout dans un environnement num rique g n ralis ( ) concourt ainsi l acquisition d attitudes et de capacit s fondamentales dans l univers num rique : identifier des sources et v rifier leur fiabilit ; trier, hi rarchiser et r diger des informations pertinentes ; adopter une attitude responsable ; collaborer en r seau ; laborer des contenus num riques. L utilisation de calculatrices ou d ordinateurs, outils de visualisation et de repr sentation, de calcul, de simulation et de programmation d veloppe la possibilit d exp rimenter, d mettre des conjectures. GA 2 4 Fran Bac 2 5 Math Bac

2 6 Pour ce qui concerne le raisonnement logique, les l ves rencontrent des difficult s sur : - les connecteurs logiques et , ou ; Le titulaire du baccalaur at professionnel (..) doit ma triser la qualit de son expression crite et orale. Vecteur de l image de l organisation, sa ma trise de l orthographe et de la syntaxe est imp rative. Pouvant voluer dans des secteurs tr s sp cialis s, il devra galement adopter un langage respectant les codes et lexiques adapt s en langue fran ais et trang re. L tude de la langue s organise sur l ensemble de la formation. Elle s appuie en premier lieu sur les travaux crits ou oraux des l ves pour les enrichir, les am liorer, et pour parvenir des crits achev s et communicables. Math CAP 2 7 Bac GA 2 8 Fran CAP

Les comptences transversales : Calculer S informer, informer Lire, Ecrire , Dire, Ecouter Raisonner Utiliser le num rique Echanger, communiquer Maitriser la langue

PARTAGER DES CONTENUS DENSEIGNEMENT PARTAGER DES CONTENUS D ENSEIGNEMENT Qu est qu une situation professionnelle ? Qu est qu une situation professionnelle ? (ou situation de travail, ou tude de cas .)

AIDES SOINS ET SERVICES LA PERSONNE Vous travaillez dans une cr che. L auxiliaire de pu riculture vous demande d effectuer la toilette du visage de Nawel (6 mois) qui vient de r gurgiter son biberon. Plus tard, Marie, 3 ans, veut prendre le livre de Paul qui refuse de lui donner et elle lui mord la main gauche ; l auxiliaire de pu riculture vous demande de le prendre en charge. OP RATEUR LOGISTIQUE Un colis contenant une uvred art a disparu l aide des documents professionnels, les l ves vont retracer le parcours du colis, v rifier les proc dures et r diger un r cit fictionnalis de cette aventure. ESTH TIQUE, COSM TIQUE, PARFUMERIE. Dans le cadre d un change sur une prestation UV, comment exposer et argumenter la proposition d une solution adapt e un(e) client(e), dans le respect de la r glementation ? TECHNICIEN D TUDE DU B TIMENT Vous participez l tuded un brise-soleil faisant partie int grante de la construction d une maison individuelle. Cette construction se situe dans un milieu salin (milieu agressif et humide en bord de mer) et peu vent . Il s agit de dimensionner les suspentes de ce brise-soleil apr s avoir calcul les efforts repris par ces derni res. Les suspentes seront fix es au mur par des accroches en inox afin de r sister aux milieux ext rieurs agressifs.

Un lieu M TIER DE LA RELATION CLIENT Des acteurs Vous travaillez au sein de l entreprise KAMIN STORE Val responsable du magasin Kamin Store Val d Europes inqui te de la baisse des ventes de ces semaines ; les objectifs n ont pas t atteints. Un questionnaire satisfaction a donc t administr 121 personnes la semaine pr c dente afin d identifier les motifs d insatisfaction des clients et les am liorations qui seraient apporter. Quelles propositions d am lioration de la satisfaction-client peuvent tre faites partir de l analyse des donn es issues d un questionnaire de satisfaction ? La Une p riode d Europe. Un probl me ( un v nement, une crise, un bilan ) quatre derni res de Un contexte pertinentes Une solution trouver

TOUS LES RAP cette adresse : TOUS LES RAP cette adresse : http://eduscol.education.fr/cid47633/les- diplomes-professionnels.html TOUS LES PROGRAMMES https://www.education.gouv.fr/cid133972/el aboration-des-projets-programme-des- enseignements-generaux-nouveau-lycee- professionnel.html

https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php? id=1519

La La co co- -intervention intervention B) Partager des modalit s d enseignement Partager des modalit s d enseignement

Quelques Quelques consid rations consid rations techniques .. techniques ..

Comment procder ? Comment proc der ?

QUELQUES CONSIDRATIONS TECHNIQUES : Quelle organisation dans le temps sera la plus propice la r alisation des objectifs ? Horaire hebdomadaire ? Horaire par p riode (quinzaine, mois) ? Horaire group ? Quels espaces utiliser ? Classes ? Ateliers ? Quels temps et quels moments pour la concertation ? Heures blanches ? Veille de vacances ? note de service n 2019-023 du 18- 3-2019 MENJ - DGESCO A2-2

COMMENT ORGANISER LES PROGRESSIONS ? COMMENT ORGANISER LES PROGRESSIONS ?

eric.nicollet@ac-noumea.nc emmanuelle.goulard@ac-noumea.nc FIN !