Intervention with Indigenous Peoples in Quebec: Addressing Family Violence and Child Intervention

Explore the complexities of addressing family violence and child intervention among Indigenous peoples in Quebec, examining the socio-historical context, definitions of violence, and current social responses. Learn about the importance of healing family units and collective harmony in Indigenous communities, as well as the existing challenges and potential solutions.

Download Presentation

Please find below an Image/Link to download the presentation.

The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author. If you encounter any issues during the download, it is possible that the publisher has removed the file from their server.

You are allowed to download the files provided on this website for personal or commercial use, subject to the condition that they are used lawfully. All files are the property of their respective owners.

The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author.

E N D

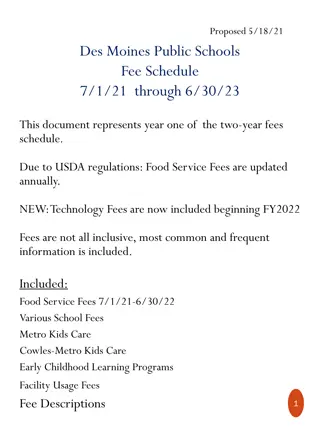

Presentation Transcript

Intervenir auprs des peuples autochtones: le cas de la violence C/F et de l intervention familiale/enfants au Qu bec Ren e Brassard, Ph.D criminologie, Professeure titulaire, Directrice de l cole de travail social et de criminologie, Universit Laval Lisa Ellington, Candidate au doctorat, cole de travail social et de criminologie, Universit Laval

Contexte qu b cois Francophone, la recherche d une autonomie identitaire et linguistique alors que 60% des collectivit s s expriment en anglais/Loi 101; Moins d urbanisation des Autochtones que dans l Ouest (d fi g ographique)/trajectoire de migration progressive; Particularit inuite (14 villages) Communaut s conventionn es vs non- conventionn es/24 villages et communaut s (Qu bec/bipartite et tripartite) Commission Viens

La VC/VF: Prmisses au cur des dfinitions Une d finition autochtone (FAQ, 2011) Une d finition tatique ( Pr venir, d pister, contrer ) (2012-2017) La violence conjugale se caract rise par une s rie d actes r p titifs, qui se produisent g n ralement selon une courbe ascendante. Il est essentiel d inclure le terme familiale la d signation du probl me afin de le contextualiser en lien avec d autres formes de violence v cue au sein des familles autochtones. Elle proc de selon un cycle d fini par des phases successives marqu es par la mont e de la tension, l agression, la d responsabilisation, la r mission et la r conciliation. L appellation de violence familiale renvoie directement l histoire de colonisation des Autochtones qui ont sans cesse t aux prises avec des politiques gouvernementales visant explicitement la d sint gration des familles et des collectivit s. ces phases correspondent, chez la victime, la peur, la col re, le sentiment qu elle est responsable de la violence et, enfin, l espoir que la situation va s am liorer. La violence dans les milieux autochtones peut tre per ue comme l expression d un mal de vivre qu a entra n la perte de rep res et des r les sociaux, auquel se sont ajout s des sentiments profonds de honte, de douleur et d impuissance. Elle ne r sulte pas d une perte de contr le, mais constitue, au contraire, un moyen choisi pour dominer l autre personne et affirmer son pouvoir sur elle. La violence conjugale peut tre v cue dans une relation maritale, extra maritale ou amoureuse, tous les ges de la vie.

Les rponses sociales Ce que les Autochtones expriment: Choisir des solutions en tenant compte du contexte socio-historique Privil gier la gu rison de la cellule familiale et l harmonie collective, plut t que la rupture conjugale ou la s paration des familles (dans la plupart des cas) R ponses actuelles: Maisons d h bergement pour femmes (crise, temporaire) Opter pour une approche globale de gu rison et ax e sur la r solution des conflits (usages des m canismes de r gulation sociale communautaire, de m diation, de r paration) plut t que la judiciarisation (ex: Atikamekw) Judiciarisation (hommes) Intervention en protection de la jeunesse Ressources familiales (centre de gu rison g r s par les collectivit s autochtones)

Des mesures considres comme insuffisantes, n gatives ou inefficaces Le manque d implication et d engagement des d cideurs politiques Manque de concertation des services offerts en mati re de violence Le recours au syst me de justice p nale en mati re de violence conjugale L utilisation des ressources pour femmes pour pallier l absence des ressources pour les hommes et les familles Non-respect de la culture, des besoins, des valeurs autochtones dans les services et de leur volont de gouverner leurs services

Vers des rponses plus diversifies tude 1 : Les femmes autochtones d sirent des ressources d di es sp cifiquement la violence conjugale pour les hommes, la famille et les enfants. N cessit de recourir aux m thodes de r solution alternative des conflits plut t qu la judiciarisation et l incarc ration (m diation familiale, justice r paratrice) tude 2 Les hommes autochtones soulignent l importance de choisir une solution en tenant compte du CONTEXTE Souhaitent des approches qui privil gient le maintien et l'harmonie de la cellule familiale, plut t que la rupture conjugale et la s paration des familles Une approche globale de gu rison ancr e dans la collectivit

Lintervention auprs des familles et des enfants en contexte autochtone

Comparaison des conceptions de la famille Vision autochtone de la famille Vision allochtone de la famille Vision centr e sur la famille imm diate (enfants, parents); La famille largie (tantes, oncles, grands-parents). Principe de non- ing rence et de non-directivit . Elles partagent la responsabilit d lever les enfants et de subvenir leurs besoins; Enfant: un tre duquer, responsabilit parentale dans l ducation. Parentalit normative; L enfant (principe de la non-ing rence): individu qui apprend de ses erreurs, non-directivit dans le mode ducationnel, non coercitifs (humour, gestes de taquinerie, ignorance intentionnelle, manger quand ils ont faim, dormir quand ils sont fatigu s, etc.)=souvent per u comme des indicateurs de n gligence; Peu ou pas recours aux connaissances des a n s, sinon que de mani re utilitaire; Actes religieux limit s certains jours de la semaine ou absents. En arri re-plan de la vie; Grand respect envers les A n s qui sont porteurs de savoirs et de connaissances; Le silence est per u comme un signe de passivit ou de non-collaboration. Un moment qui doit tre combl par la parole; La spiritualit r f re des actes spontan s et constituent un mode de vie (enseignements des Grands-P res); Le silence en tant que moyen de s accorder un r pit ou pour rentrer en contact avec ses motions. R le entre les hommes et les femmes: in galit s; Le r le des hommes et des femmes sont compl mentaires et galitaires au sein des familles; Lorsque les parents ne peuvent accomplir leur r le: recours aux institutions; Lorsque les parents ne peuvent pas remplir leur r le: existence d un syst me d ententes et de r gles qui n effa aient en aucun cas l appartenance la famille imm diate; L adoption=perte de l affiliation biologique; Face aux conflits ou des soins inad quats envers les enfants, la famille trouve des solutions (adoption traditionnelle, r solution de conflits, redistribution des ressources, etc.);

Intervention sociale auprs des familles et des enfants autochtones Se rappeler que l intervention est fond e sur nos propres r f rents culturels (Guay et Grammond, 2012). Les lois ne sont pas neutres et n ont pas t cr es en consid rant les peuples autochtones et leurs conceptions de la famille (introduction de dispositions culturelles mais sans changer les pr misses au c ur des lois/ex: LPJ de 2017 (Baskin, 2009) Les concepts de famille, d ducation, d attachement, de n gligence, de confidentialit , de mieux- tre, de gu rison, etc., sont per us diff remment par les familles autochtones (Guay et Grammond, 2012). Th orie de l attachement/non valid e aupr s des A: pr sente des limites consid rant le processus de socialisation des enfants autochtones (relations multiples plut t que simplement parentales)/Ex: D cision de la Cour Supr me

Intervention sociale auprs des familles autochtones : quelles attitudes adopter? viter les id es pr con ues Ne pas se placer en expert Relation d aide: un co-apprentissage, une relation galitaire (Baskin, 2009) tre l coute, laisser du temps, respecter le rythme Apprendre quelques mots de la langue Collaborer avec les A n s, les intervenants culturels, les gu risseurs (Guay, 2017) Respecter les 7 Grands-P res dans l intervention (Hart, 2001): Amour, Courage, Honn tet , Respect, V rit , Humilit et Sagesse

Intervention sociale auprs des familles autochtones : quelles attitudes adopter? (suite) Reconna tre la r alit historique et les cons quences actuelles : place importante accord e l histoire dans l intervention (relier les probl matiques actuelles au pass colonial) liminer les actions en silos Sortir du cadre Utiliser la roue de m decine pour mieux comprendre les besoins des familles (spirituelle, mentale, physique et motionnelle), la terre sacr e comme lieu d intervention Cette photo par Auteur inconnu est soumis la licence CC BY-NC-SA

Vers dautres pistes de r conciliation pour l intervention

La rconciliation implique coute et ouverture au pluralisme (reconnaissance des outils autochtones) Importance d intervenir en consid rant les conceptions des femmes des hommes autochtones et des familles directement concern s par les diverses probl matiques sociales (et non selon la vision occidentale du ph nom ne); Importance de tenir compte des contextes autochtones et de diversifier les solutions. Paradigm shift : se concentrer sur la gu rison plut t que la judiciarisation ou l institutionnalisation (Blagg, 2018); Favoriser des services int gr s (VC/F ET famille ET consommation ET conditions de vie; Sans l adh sion aux solutions et aux ressources= minces chances de succ s.

La rconciliation implique (suite) Approche holistique et multidimensionnelle : des interventions globales (besoins de base, logement, consommation, d pendance affective, violence) plut t que cibl e seulement les comportements violents (mod le de la gouvernance/mod le de la d colonisation); Les solutions entrevues par plusieurs r pondants sont un croisement entre les approches th rapeutiques allochtones et les approches traditionnelles autochtones, ancr es dans les valeurs culturelles et spirituelles des diff rentes nations (mod le hybride/alliance) Des avenues judiciaires, sociop nales et institutionnelles plus diversifi es et inclusives (ex: cercles de justice, cercle de sentence (s jour en for t de la famille), m dication sociale, cercle de famille, interventions familiales) Financement r current n cessaire pour la p rennisation des actions. Permettre une pleine reconnaissance et une gouvernance autochtone dans la r solution des conflits et dans les solutions/processus privil gier.

Baskin, C. (2009). Evolution and Revolution: Healing approaches with Aboriginal Adults, dans R. Sinclair, M.A. Hart et G. Bruy re (dir.), Wicihitowin. Aboriginal Social Work in Canada, Fernwood, Black Point. Blagg, H., Williams, E., Cummings, E., Hovane, V., Torres, M. et Woodley, K.N. (2018). Innovative models in adressing violence against Indigenous women: Final report. Australia s National Research Organisation for Women Safety, Autralie. Brownridge, D. A. (2010). Intimate partner violence against Aboriginal men in Canada. The Australian and New Zealand Journal of Criminology, 43(2), 223-237. Brassard, R. Spielvogel, M., Montminy, L., et la Maison communautaire Missinak (2017). Analyse de l exp rience de la violence conjugale et familiale d hommes autochtones au Qu bec. Rapport final de recherche, 155 p. Burzycka, M. (2016). Tendances en mati re de violence conjugale autod clar e au Canada, 2014 (Section 1 de La violence familiale au Canada : un profil statistique, 2014 ), Juristat, no 85-002-X au catalogue, Ottawa : Statistique Canada. En ligne: http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002- x/2016001/article/14303/01-fra.htm

Femmes autochtones du Qubec (FAQ) (2011). Lapproche autochtone en violence familiale. En ligne. Rep r https://www.faq-qnw.org/wp-content/uploads/2016/10/Lapproche-autochtone-en-violence-familiale.pdf Guay, C. (2017). Le savoir autochtone dans tous ses tats. Regards sur la pratique singuli re des intervenants sociaux innus de Uashat mak Mani-Utenam. Presses de l Universit du Qu bec, 168p. Guay, C. et Grammond, S. (2012). Les enjeux de l application des regimes de protection de la Jeunesse aux familles autochtones. Nouvelles Pratiques Sociales, 24 (2), 67-80. Hart, M. A. (2001). An Aboriginal Approach to Social Work Practice. Dans T. Heinonen et L. Spearman (eds.), Social Work Practice: Problem Solving and Beyond. Toronto, ON: Irwin Publishing. Montminy, L., Brassard, R., Harper, E., Bousquet, M.-P. et Jaccoud, M. (2008-2012). Action concert e: La violence conjugale envers les femmes autochtones. En ligne: http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/11326/448958/PC_MontminyL_rapport+2012_violence+femmes+au tochtones/40c9ec47-aebc-49a9-84e9-b39880a8c6fe