Reflection Group N.C. Presentation of Works 2012

"Presentation of works by Reflection Group N.C. in 2012, focusing on competence and tasks for the DNB certification. Explore the notion of competence, its manifestation in unique and complex situations, and the parameters of reference tasks in an educational context."

Download Presentation

Please find below an Image/Link to download the presentation.

The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author.If you encounter any issues during the download, it is possible that the publisher has removed the file from their server.

You are allowed to download the files provided on this website for personal or commercial use, subject to the condition that they are used lawfully. All files are the property of their respective owners.

The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author.

E N D

Presentation Transcript

Groupe de rflexion N.C. Pr sentation des travaux 2012

Cadre des travaux dition des fiches certificatives pour le DNB Commande institutionnelle de l IA-IPR La notion de COMPETENCE

La notion de comptence c est mobiliser bon escient des capacit s et des connaissances permettant une juste adaptation dans une classe de situations. Il s agit donc de disposer de ces capacit s et connaissances, mais aussi d apprendre les combiner de mani re dynamique dans un processus personnel (et dans un environnement particulier). (r f. Delign res, 2009). C est ce que TOUS les l ves doivent tre capables de r ussir (le but atteindre) l issue du temps de formation et dans des conditions d termin es (la comp tence est finalis e par une situation particuli re). tre comp tent Se situe donc dans un contexte de cycle d enseignement et est finalis e dans un contexte particulier. Est une notion abstraite car par d finition inobservable. On observera par contre les manifestations de cette comp tence

La comptence doit sexprimer dans une situation ou classes de situations INEDITES o toute la COMPLEXITE de la situation pousse l l ve mobiliser ses ressources bon escient et au moment opportun. COMPLEXITE = Les situations doivent placer les l ves face un r seau de contraintes qui provoque la mobilisation combin e des ressources, et face une quantit d informations traiter pour organiser et d clencher la mobilisation des ressources bon escient. MAIS in dit et complexit s oppose au contrat didactique qui tisse le lien entre ce que l on enseigne et ce que l on value comment faire pour viter la rupture du contrat didactique (Bernard Rey) ??? INEDITES = L l ve doit produire une r ponse qu il n a pas m moris e. INEDIT et COMPLEXITE = la situation doit tre nouvelle MAIS l l ve poss de les proc dures pour r ussir dans l in dit. Nous avons obligation, dans le suivi du cycle, de les pr parer se confronter aux diff rents syst mes de contraintes de l preuve in dite

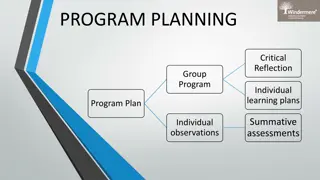

Paramtres de la tche de rfrence quel est ce r seau de contraintes ? Une situation de r f rence est l articulation (r f rence Grasset et Barbot, cahier du c dre n 6) : De la t che prescrite par l enseignant (ce qu il y a faire). Et de l activit adaptative des l ves confront s aux contraintes de la t che (ce qu ils font). S il on souhaite identifier le niveau de comp tence de nos l ves, les valuer pour le DNB, nous devons alors : D finir la t che qui int gre la comp tence attendue des programmes et laquelle seront confront s les l ves, la fin du cycle d enseignement. Identifier des manifestations observables de cette comp tence, expressions de l activit singuli re bon escient d ploy e par les l ves face aux contraintes de la t che. Ce sont des indicateurs de niveaux de cette comp tence. Ils concerneront les diff rents crit res choisis autour de l objet d enseignement (nous le verrons plus tard).

La tche prescrite sera un systme de contraintes particulier qui invite les l ves mobiliser leurs ressources bon escient pour r ussir. Pour d finir cette t che, des contraintes structurelles ont t mises en vidence par Grasset et Barbot : La t che provoque une rupture avec les usages communs de la motricit humaine pour l gitimer l utilit sociale de l EPS. La t che est porteuse et int gre la comp tence attendue des programmes. La t che respecte l paisseur culturelle de l APSA support pour que les l ves vivent des tranches de vie singuli res qui sollicitent une activit in dite et r elle. La t che tient compte des exigences d une EPS dans l cole (les finalit s, la faisabilit , la s curit ). La t che s adapte aux caract ristiques des l ves concern s en fonction du curriculum scolaire.

Ce ne sera pas une tche dfinie ou ferme, mais volutive, tout en prcisant les conditions dans lesquelles un niveau de comp tence est atteint selon diff rents param tres (difficult , exigences, r les etc..). C est la multiplicit des composantes d un syst me complexe de contraintes (nombre, dimension, effets) L l ve s engagera dans un processus de s lection, de hi rarchisation, et donc de choix au regard des ressources qu il sait poss der et mettre en uvre bon escient. Il s agit de proposer des param tres variables, invitant les l ves faire des choix selon leurs ressources et permettant l acceptation de plusieurs r ponses possibles (caract re de vari t de la comp tence). Il s agira aussi de pr ciser des outils ventuels qui peuvent servir la r flexion. C est l incertitude d un syst me complexe de contraintes et la possibilit d effectuer des choix Le syst me complexe offrira un moment donn une gamme d avenirs possibles plus qu une possibilit de pr visions certaines, mais la situation prescrite doit permettre cependant l expression de la comp tence.L l ve est comp tent pour une t che ou une classe de t ches. C est la finalisation du syst me complexe le niveau de p rennit dans l effectuation est attendu (l exploit ne satisfait pas cette pr conisation), la r p tition d un niveau d acquisition est attendu. Les param tres de la situation doivent permettre d aller au-del de la comp tence attendue (possibilit d volution). C est l ouverture du syst me complexe, son volution La situation doit articuler les l ments constitutifs de la comp tence : principe d indivisibilit ou de combinaison des composantes. Etablir le syst me de contraintes qui combine plusieurs param tres (la modification d un param tre fait voluer le niveau d acquisition de la comp tence). C est l interaction entre les composantes du syst me complexe de contraintes.

CONSTRUIRE CETTE SITUATION Nous devons donc construire une situation d expression qui sera complexe et in dite. Complexe dans le sens o elle est l expression des l ments de contrainte pr cit s, mais aussi parce que la situation de r f rence doit pouvoir combiner les capacit s r aliser, penser et s investir de l l ve dans la situationselon le mod le R.I.P. (Construire des connaissances en EPS, SCEREN de Bretagne, 2009). Ces capacit s lui permettront de vivre des exp riences corporelles vari es et nouvelles, de voir et d appr cier son adaptation au contexte car il comprend ce qu il fait, et d exprimer sa valeur citoyenne dans sa relation aux autres. Ces capacit s organisent l activit adaptative de l l ve en situation in dite et complexe. Identifier les composantes de la comp tence S lectionner les param tres de construction de la t che de r f rence Cibler les modes fondamentaux Proposer des indicateurs observables de la comp tence D finir un objet d enseignement