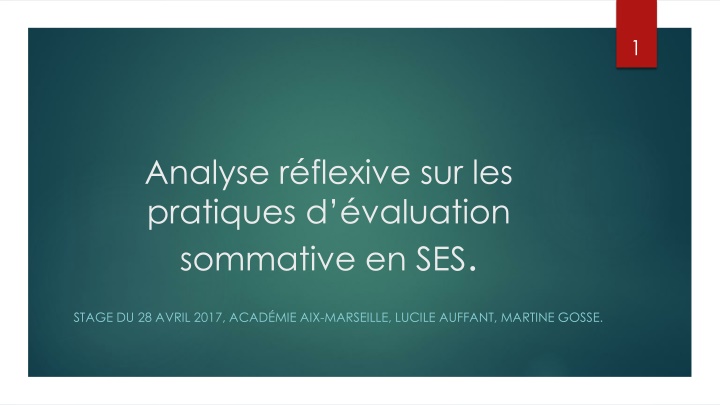

Reflective Analysis on Summative Assessment Practices in SES Workshop

Explore the reflective analysis on summative evaluation practices in SES, understanding the pedagogical, social, and institutional importance of evaluation in education. Delve into the various functions and forms of evaluation, including diagnostic, formative, and summative assessments, discussing their significance in the learning process and academic certification like the Baccalauréat. Gain insights into the social and institutional roles of evaluation within the educational system.

Download Presentation

Please find below an Image/Link to download the presentation.

The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author. If you encounter any issues during the download, it is possible that the publisher has removed the file from their server.

You are allowed to download the files provided on this website for personal or commercial use, subject to the condition that they are used lawfully. All files are the property of their respective owners.

The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author.

E N D

Presentation Transcript

1 Analyse r flexive sur les pratiques d valuation sommative en SES. STAGE DU 28 AVRIL 2017, ACAD MIE AIX-MARSEILLE, LUCILE AUFFANT, MARTINE GOSSE.

2 Les enjeux p dagogiques, sociaux et institutionnels de l valuation. LES DIFF RENTES FONCTIONS DE L VALUATION. L valuation est une proc dure qui permet d appr cier la valeur d un travail fourni, partir d un objectif pr cis et en vue de prendre une d cision 1. 1. A Beitone, C Dollo, E Hemdane et J R Lambert, Les Sciences conomiques et sociales. Enseignement et apprentissages, Ed De Boeck 2013.

3 L valuation comme enjeu p dagogique. L valuation comme processus d apprentissage renvoie une fonction de r gulation des apprentissages 2. Elle permet de contr ler la r alisation des objectifs fix s au cours des diff rentes s quences d apprentissage. Pour l enseignant, elle permet de v rifier les progr s r alis s par les l ves dans l acquisition de savoirs et de savoir faire, d identifier les difficult s des l ves et de mettre en place des proc dures de rem diation. Elle est aussi un moyen d avoir un retour sur ses pratiques p dagogiques. Pour l l ve,elle est un indicateur de la distance qui le s pare des objectifs atteindre. Elle lui permet d valuer ce qu il a acquis et ce qui reste acqu rir. Elle aide l l ve se situer en lui donnant des points de rep res sur l acquisition (ou la non-acquisition) des savoirs et savoir-faire. 2. SCALLON G (2000), L valuation formative, Bruxelles, Ed De Boeck.

Synthse : Fonctions et formes classiques de lvaluation. 4 Forme Quand Pour quel usage ? Diagnostique Avant V rifier la ma trise des pr requis, adapter les apprentissages en fonction des objectifs atteindre l apprentissage Formative Pendant processus d valuation continue ayant pour objectif l apprentissage d assurer la progression des individus engag s dans une d marche d apprentissage Quantifier les acquis en fin d apprentissage. Elle se Sommative En fin traduit par une note qui permet de mesurer la d apprentissage distance qui s pare la production de l l ve des principaux objectifs de savoirs et de savoir faire. V rifier la p rennit et la disponibilit des acquis Bilan ou Apr s certificative l apprentissage (examens)

5 Les enjeux p dagogiques, sociaux et institutionnels de l valuation L VALUATION AU BACCALAUR AT.

6 Les enjeux sociaux et institutionnels de l valuation. L valuation occupe une place centrale au sein du syst me scolaire et ne se limite pas une relation p dagogique entre l enseignant et l l ve. - Elle a pour but de s lectionner les l ves (livret scolaire, dossiers de candidature pour les admissions CPGE, IUT, BTS...) ; - Elle certifie l l vequ il a acquis des comp tences et la soci t qu elle peut faire confiance au d tenteur du dipl me (Baccalaur at) ; Or la diversit des acteurs et des pratiques au sein du syst me scolaire, am nent s interroger sur le caract re objectif du jugement port sur l appropriation par les l ves des savoirs et des savoir-faire.

7 L valuation au Baccalaur at entre al as de la mesure et la recherche de l quit . P Merle pose la question de la fabrication des notes lors des preuves au baccalaur at dans son ouvrage Les notes. Secret de fabrication (1996). Pour illustrer sa r flexion, il s appuie sur deux enqu tes int ressantes. L enqu te Carn gie sur les examens et concours, men e au d but des ann es 1930 sur les crits au baccalaur at. L enqu te de 1984 men e par le Recteur de l acad mie de Lille.

8 L valuation au Baccalaur at entre al as de la mesure et la recherche de l quit . Les conclusions de ces deux enqu tes. L enqu te Carn gie montre que le niveau de connaissances d un l ve ne peut pas lors d un examen anonyme, faire l objetd une valuation indiscutable en raison de l al a de la notation. Depuis, pour limiter le caract re al atoire de l valuation au Baccalaur at, des commissions d entente et d harmonisation ont t mises en place. L enqu te de Lille met en vidence l existence de normes implicites /explicites diff rentes de notations selon les acad mies. Elle montre aussi les d saccords entre les correcteurs de Sciences conomiques et Sociales. Elle r v le des carts de notes importants sur une m me copie, et la divergence des appr ciations des enseignants. Le degr d exigence quant la ma trise des savoirs et savoir-faire varie d un enseignant l autre.

9 Les enjeux p dagogiques, sociaux et institutionnels de l valuation. LES BIAIS DE NOTATION. La docimologie peut tre d finie comme l tude des facteurs qui influencent la notation. Elle d nonce le caract re subjectif de l valuation.

10 Les m thodes employ es pour tudier les biais de notation. Une m me s rie de copies est corrig e plusieurs fois par le m me correcteur, des moments diff rents, ce qui permet de mesurer la stabilit intra-correcteurs. Une m me s rie de copies est corrig e par plusieurs correcteurs diff rents, ce qui permet de mesurer la concordance inter-correcteurs. Une m me s rie de copies est plac e dans un ensemble de copie dans des positions diff rentes (pr c d e des meilleurs ou plus faibles), ce qui permet de mesurer l effet de contraste, ou de s quence. Une m me copie est corrig e par plusieurs groupes de correcteurs auxquels on fournit des indications compl mentaires diff rentes sur l l ve, ce qui permet de mesurer les effets d assimilation, de cat gorisation. Une m me copie est plac e dans un ensemble de copies dont les valeurs sont plus ou moins dispers es (tant t parmi des copies ayant toutes re u la m me note, tant t parmi des copies tr s vari es en qualit ), ce qui permet de mesurer la constante macabre (A Antibi).

11 Les effets li s au contexte de scolarisation . L influence du contexte scolaire sur les proc dures d valuation: La classe : avec les m mes performances, et toutes choses gales par ailleurs, le jugement port sur l l ve varie selon le contexte de la classe. Le jugement port ne d pend pas des performances particuli res de l l ve dans l absolu, mais de ces performances par rapport celles des autres l ves. Les r sultats sont souvent distribu s selon une courbe de GAUSS (quelques l ves faibles , quelques l ves forts et la grande majorit dans la moyenne ). - L tablissement scolaire : Il peut exercer une influence sur l' valuation des l ves toutes choses tant gales par ailleurs, plus le niveau scolaire moyen est faible, plus le degr d indulgence est lev et vice versa. -

12 Les particularit s intrins ques l l ve. L origine sociale des l ves : certains correcteurs ont parfois tendance attribuer les meilleures notes aux enfants issus des milieux favoris s (Pourtois et alii, 1978), alors que dans d autres circonstances, ce sont les l ves issus de milieux d favoris s qui sont sur not s , notamment pour des raisons de paternalisme bienveillant (Dardenne, 1999). L apparence physique ou le genre : parfois les l ves jug s plus beaux par les enseignants peuvent tre mieux not s (Yserbit, 1997, Merle 1998). Dans le m me ordre d id e, il semble que les filles ont souffrir plus fr quemment que les gar ons quant leur notation (ph nom nes de st r otypes, Dardenne 1999). Mais, il peut aussi appara tre dans d autres circonstances que les filles sont mieux valu es car elles font preuve d un meilleur comportement en classe. (Felouzis, 1993 ; Durut-Bellat 1995).

13 Les autres effets ext rieurs au travail de l l ve. Dans une tude, JJ Bonniol (1972) montre l importance de l ordre des copies (effet de succession). Il propose des enseignants de corriger des copies identiques, mais dans des ordres diff rents. Il r p te cette exp rience trois fois et constate plusieurs ph nom nes. Les correcteurs notent par contraste, c est- -dire que la note d une copie d pend en partie de la ou des copies pr c dentes. D une mani re g n rale, les correcteurs sont plus s v res la fin d une s rie qu au d but (effet de fatigue). L'introduction d'un devoir tr s mauvais ou tr s bon dans un lot de copies affecte l' valuation des copies qui le suivent (effet de halo) : celles qui suivent un bon devoir seront sous- valu es, tandis que celles qui en suivent un mauvais seront sur valu es. L'ancre tant la copie test qui a pour effet de modifier significativement la notation des autres.

14 Les autres effets ext rieurs au travail de l l ve. C est la performance collective qui d finit la norme. Plut t que de juger la copie en elle- m me, le correcteur l value relativement au paquet de copies dont elle fait partie (effet de relativisation). Cela peut aller jusqu une note provisoire qui sera ensuite r vis e de mani re fournir une distribution conforme ce qui est attendu. Les correcteurs peuvent tenir compte des informations qui leur sont communiqu es, et ils vont dans le sens qu'elles induisent (effet d assimilation) ; par exemple, ils sous- valuent une copie lorsqu'elle est cens e provenir d'un mauvais l ve, etc. Il y, a donc une recherche syst matique de la consonance cognitive ( viter de se trouver en d saccord avec les informations que l'on poss de). Tous ces biais de notation ext rieurs au travail de l l ve, posent la question de la constitution des lots de copies au baccalaur at et de son influence quant aux r sultats.

15 Le style docimologique du correcteur. L effet de biais personnel : certains professeurs sont r put s pour se montrer syst matiquement indulgents ou s v res. La pratique de l indulgence peut r sulter d une forme de dumping docimologique lorsque la discipline est en concurrence avec d autres options, visant garantir un flux de client le. Elle peut aussi servir un bon climat de travail et encourager les l ves. l inverse une tendance noter bas est souvent li e une comparaison entre les travaux r els et le souvenir imaginaire des performances au m me ge. Cette comp tition entre l id al et la r alit se traduit par des postures du genre le niveau baisse . L effet de tendance centrale : de crainte de sur valuer ou sous- valuer, le correcteur groupe ses notes vers le centre de la distribution. Cette pratique quivaut une autocensure qui a pour effet de diminuer le poids de la note dans le total g n ral. La constante macabre : sous la pression de la soci t , les enseignants se sentent oblig s de mettre un certain pourcentage de mauvaises notes pour que leur valuation soit cr dible. (A Antibi 2007).

16 Les enjeux p dagogiques, sociaux et institutionnels de l valuation COMMENT RENDRE L VALUATION CERTIFICATIVE PLUS QUITABLE?

17 Le r le des commissions d laboration de sujets et d harmonisation. Les commissions d laborationde sujets ont t cr es en 1984. La pr paration coll giale des sujets permet de tester les sujets et de v rifier leur faisabilit . L laboration des sujets est compl t e par le recours des cobayeurs . Les commissions d entente et d harmonisation des corrections (BO n 20 du 18 mai 1995). L harmonisation des corrections est une n cessit pour d montrer l existenced une galit de traitement des candidats face l examen et convaincre de l quit de la notation. Il appartient chaque correcteur, dans l'ensemble des disciplines, de participer obligatoirement aux r unions d'entente et d'harmonisation d j pr vues par la r glementation ant rieure. Ces r unions font partie du processus de correction. Leur importance justifie que chacun se fasse un devoir de contribuer leur efficacit .

18 Les finalit s de l harmonisation des corrections. R duire les carts de notes entre les correcteurs par souci d quit . BO n 20 du 18 mai 1995. La r union d'harmonisation compl te la r union d'entente. Elle permet la comparaison des r sultats (des moyennes et des r partitions des notes entre correcteurs et par sujet...), une nouvelle lecture de telle ou telle copie ou type de copie, la recherche des causes objectives susceptibles d'expliquer les carts de notes importants, la r vision ventuelle de certaines notes apr s discussion . S assurer que l chelle des notes est utilis e dans sa pl nitude. Le d cret portant r glementation de l'examen pr cise que les notes varient de 0 20 en points entiers. L' chelle des notes de 0 20 doit tre utilis e dans toute sa pl nitude, au-del des seuils critiques de 8,10 et 12. Il va de soi que ces dispositions concernent l'ensemble des disciplines. Il est en effet anormal que des copies consid r es comme bonnes fassent l'objet d' une notation proche de la moyenne privant ainsi les meilleurs candidats de l'avantage l gitime qu'ils peuvent escompter .

19 Les limites de l harmonisation des corrections. Pour autant, si les correcteurs adoptent le bar me tabli par la commission d harmonisation,la question centrale reste celle de sa mise en uvre. Ainsi, P Merle, dans son ouvrage Les notes. Secret de fabrication op re une dichotomie entre les correcteurs gentils et les non-gentils . Les gentils sont favorables l objectif minist riel d une augmentation sensible du nombre de bacheliers. Ils enseignent souvent dans des tablissements accueillant de nouveaux lyc ens issus des classes moyennes et populaires. Les non-gentils adh rent davantage une conception litiste de l enseignement et la n cessit d une s lection qui serait garante de la valeur scolaire des dipl mes. Ces professeurs, ceux qui p nalisent, sont plus souvent enseignants dans des lyc es d excellence, sont plus souvent agr g s et d origine sociale sup rieure . - -

20 6 pistes pour renouveler les pratiques d valuation des l ves. (P Merle) Pierre Merle propose des pistes pour renouveler les pratiques d valuation dans Faut-il en finir avec les notes ? paru dans la Vie des id es, le 2 d cembre 2014 : http://www.laviedesidees.fr/Faut-il-en-finir-avec-les-notes.html Pr sentation : La notation des l ves est de plus en plus contest e, notamment par les chercheurs. Pierre Merle fait une synth se des conclusions de ces travaux au moment o les institutions s emparent de la question et propose des pistes pour renouveler les pratiques d valuation des l ves. NB : la contestation de la notation est aussi le fait des l ves et de leurs familles (voir le rapport du M diateur de l ducation http://www.education.gouv.fr/cid101984/rapport-2015-du-mediateur-de-l-education- nationale-et-de-l-enseignement-superieur.html) nationale paru le 13 mai 2016

21 Pr server l anonymat social et scolaire des l ves Anonymat social : pas d information sur le milieu familial de l l ve Anonymat scolaire: pas d information sur le niveau ant rieur de l l ve Fiche de renseignements sur l l ve : pas de rubrique sur la profession des parents, sur les r sultats scolaires des ann es pr c dentes.

22 Pr f rer une valuation formative une valuation sommative Lors d une valuation sommative, le risque est que l l ve accorde davantage d int r t la note qu aux commentaires et conseils. Lors d une valuation formative il s agitd indiquer l l ve les domaines satisfaisants et ceux o il doit progresser. Le professeur peur demander l l ve de refaire son travail en tenant compte des conseils. Le professeur peut utiliser quatre couleurs (pas de note globale, pas de classement, cependant les biais de notation existent aussi avec cette notation). Vert = comp tences acquises, jaune = comp tences presque acquises, orange = comp tences en cours d acquisition, rouge = comp tences non acquises

23 Int grer l valuation dans le processus d apprentissage Pr parer les valuations par des r visions et des exercices ad hoc en fonction de comp tences incontournables clairement identifi es. Ex : l EPCC ( valuation par contrat de confiance), la p dagogie explicite (voir partir de la diapositive 48) L l ve doit pouvoir retravailler les comp tences (ex j ai obtenu un orange en septembre dans tel domaine, en octobre j ai obtenu un vert dans ce domaine)

24 Supprimer les comparaisons sociales forc es Comparaisons sociales forc es = situations produites par le calcul de la moyenne. Ces situations ont des effets sur le niveau des ressources attentionnelles des l ves. Les mauvaises notes et un sentiment d incomp tence peuvent tre l origine de proph ties auto-r alisatrices.

Fonder lvaluation sur des comp tences et des connaissances standardis es 25 La standardisation des comp tences et connaissances ma triser par les l ves doit tre reli e des pratiques d valuation codifi es. Pour les enseignants cela implique davantage de travail en quipe, de pr parer des banques de donn es, des supports documentaires, des s quences d enseignement afin comp tences et de connaissances ma triser par les l ves. d laborer des standards de Les connaissances et comp tences standardis es peuvent concerner un travail de groupe, des expos s, des projets de classe, et pas seulement un travail crit individuel.

Construire une synergie entre les valuations des l ves et celles des tablissements 26 La r flexion mener sur les pratiques d valuation des l ves ne doit pas se limiter la classe ou l tablissement. Il existe deux formes d valuation des l ves, d une part une valuation dans la classe dont la finalit est de favoriser les apprentissages, d autre part une valuation globale, standardis e, dont la finalit est le pilotage du syst me ducatif. Ces deux niveaux d valuation ne doivent pas tre consid r s ind pendamment ou en concurrence mais, au contraire, de fa on compl mentaire.

27 S interroger sur la fa on d valuer en terminale en SES . LES OBJECTIFS ET LE QUESTIONNEMENT DU GROUPE DE TRAVAIL.

28 Les objectifs du groupe de travail. Permettre aux enseignants de prendre conscience des carts de performance des l ves aux preuves type Bac en SES entre les tablissements. Inciter les enseignants analyser leur pratique de notation pour les encourager mettre en uvre une pratique de notation raisonnable, pertinente et la moins opaque possible . R fl chir collectivement des pistes de rem diation pour r duire les carts de performance entre les tablissements en SES.

29 Le questionnement du groupe de travail. Peut-on expliquer les carts de performances entre les tablissements l preuve de SES au baccalaur at par des biais de notation ext rieurs au travail des l ves ? Peut-on parler de copie stigmatis e ? Peut-on ais ment reconna tre les copies des tablissements Centre-ville et les copies des tablissements d ducation prioritaire (effet tablissement)? Les carts de jugements et les crit res d appr ciation entre les correcteurs des tablissements Centre-ville et des tablissements d ducation prioritaire sont-ils importants ? Existe-t-il des normes de correction propres chaque tablissement qui pourraient tre l origine des carts de performances ? Le th me et le choix du sujet sont-ils discriminants ? Si oui, quels th mes ?

30 Les modalit s. Pour mesurer les biais de notation, une m me s rie de copies est corrig e par plusieurs correcteurs provenant d tablissements diff rents. 2015-2016 : correction de copies de diff rents lyc es (ZEP, centre-ville, Bouches-du- Rh ne, Vaucluse) sans indication de leur provenance, comparaisons des carts de notation. Les sujets taient diff rents.

31 Les modalit s. Phase individuelle : correction des copies pr s lectionn es partir d une grille. Phase collective : - Comparaison des notes attribu es aux copies par les correcteurs (afin de mettre en vidence les ventuelles divergences d interpr tation et d usage des crit res de notation). - Comparaison des notes par tablissements (afin de voir si l on peut ais ment reconna tre les copies des tablissements centre-ville et les copies des tablissements d ducation prioritaire). - Comparaison des notes selon les th mes et les sujets afin d identifier les sujets qui pourraient tre qualifi s de discriminants. - l issue de la journ e : d finition de th mes et de sujets partir desquels l analyse r flexive a t poursuivie en 2016-2017

32 Les modalit s. Pour mesurer les biais de notation, une m me s rie de copies est corrig e par plusieurs correcteurs provenant d tablissements diff rents. 2016-2017 : une preuve commune (EC et dissertation), des grilles d valuation communes dix lyc es de l acad mie(Marseille : lyc es Diderot, St Exup ry, V. Hugo, P rier, ND de la Viste, Aix : Vauvenargues, Luynes : lyc e International, Istres : Rimbaud, Avignon : Mistral, Carpentras : Hugo). Correction des copies anonymes et comparaison des notes. Organisation d changes de copies et de correction entre lyc es sur des th mes communs afin d identifier les obstacles cognitifs auxquels se heurtent les l ves, r flexion sur notre fa on de pr parer les l ves notamment sur les strat gies adopt es : fr quence des devoirs, types de devoirs, articulation avec la classe de premi re...

33 S interroger sur la fa on d valuer en terminale en SES. LE BILAN DE LA PREMI RE JOURN E DE R FLEXION COLLECTIVE. (2015-2016)

34 Le bilan de la r flexion collective. Le constat d une utilisation et une interpr tation diff rentes des grilles de correction. Lors de l valuation de l introduction, la ventilation des points est diff rente l int rieur de la grille selon le correcteur. Certains professeurs ont soulign la n cessit de moduler le bar me en fonction du sujet (notamment lorsque les notions d finir sont nombreuses). Il a t soulign l utilit de rappeler en commission d entente largie, d accorder des points dans l introduction, lorsque le plan est annonc , m me s il est inadapt pour traiter correctement le sujet.

35 Le bilan de la r flexion collective. Des attentes diff rentes. Pour la partie mobilisation des connaissances, des divergences sur le degr d exigence sont apparues, notamment sur la pr sentation des m canismes. Les carts de notes sur une m me copie ont confirm l existence de divergences d appr ciation. Des pratiques d valuation h t rog nes. La correction collective a mis en vidence des pratiques d valuation diff rente selon les tablissements et les contextes de classe (fa on d valuer en cours d ann e pour certains diff rente de celle r alis e le jour du baccalaur at). Dans les appr ciations donn es dans le carnet de correction, certains professeurs font davantage abstraction de l orthographe et de la syntaxe dans leur r daction.

36 Les r sultats du questionnaire distribu . La r flexion commune vous a t-elle permis d identifier des divergences dans votre fa on d valuer une preuve type baccalaur at par rapport aux correcteurs des autres tablissements ? . Non 31% Oui 69% Oui Non

37 Les r sultats du questionnaire distribu . Parmi les enseignants qui ont r pondu oui, les divergences portaient sur : L'apport de connaissances personnelles 3% La forme et l'utilisation du vocabulaire 13% La compr hension du sujet et le respect de la consigne 20% La r daction de la conclusion 19% Les attentes concernant la ma trise des concepts 26% La r daction de l'introduction 19%

38 Les r sultats du questionnaire distribu . Les carts de notes sont ils importants par rapport ceux du groupe de r flexion ? . Non 31% Oui 69% Oui Non

39 Les r sultats du questionnaire distribu . Les carts de notes portaient sur: Partie mobilisation des connaissances de l' preuve compos e 18% Introduction et conclusion de la dissertation 82%

40 Les r sultats du questionnaire distribu . Avez-vous pu identifier clairement des copies types relevant plut t d tablissement centre- ville ou d tablissements type ducation prioritaire ? . Non 15% Oui 85%

41 Les r sultats du questionnaire distribu . Les th mes et questions jug s discriminants par les enseignants. Science conomique. Croissance, fluctuations et crises conomique ? Plus pr cis ment la notion de croissance endog ne. Comment expliquer l instabilit de la croissance ?L analyse des m canismes cumulatifs susceptibles d'engendrer d flation et d pression conomique et leurs cons quences sur le ch mage de masse. Mondialisation, finance internationale et int gration europ enne : Quelle est la place de l Union europ enne dans l conomie globale ? conomie du d veloppement durable : La croissance conomique est-elle compatible avec la pr servation de l environnement ? Plus pr cis ment la compl mentarit des instruments de la politique climatique. : Quelles sont les sources de la croissance

42 Les r sultats du questionnaire distribu . Sociologie. Classes, stratification et mobilit s sociales : Comment analyser la structure sociale ?Les th ories des classes et de la stratification sociale dans la tradition sociologique (Marx, Weber) ainsi que leurs prolongements contemporains. S'interroger sur leur pertinence pour rendre compte de la dynamique de la structuration sociale. Mettre en vidence la multiplicit des crit res de diff renciation sociale dans les soci t s post-industrielles (statut professionnel, ge, sexe, style de vie). Comment rendre compte de la mobilit sociale ? Distinguer la mobilit observ e et la fluidit sociale. Quelle ma trise de savoir-faire vous semble discriminant ? Lecture et interpr tation de : corr lation et causalit , taux de croissance annuel moyen, indices, rapports inter-d ciles, courbe de Lorenz, lecture des tables de mobilit , lasticit s.

43 Conclusion. L int r t de cette tude est qu elle montre que la r flexion sur l valuation ne doit pas se limiter la classe ou l tablissement. Pour l valuation certificative, la r flexion doit aussi se faire l chelle acad mique pour mesurer l cart entre ce qui est attendu au baccalaur at et la vision de ce qui est attendu par les enseignants des diff rents tablissements . R aliser des valuations sur des sujets communs, et changer des copies au cours de l ann e entre correcteurs d tablissements fr quent s par des publics diff rents, permettraient de r aliser une socialisation professionnelle l valuation, propice une r duction des carts entre ce qui est attendu au baccalaur at et ce qui est exig par le correcteur .

44 S interroger sur la fa on d valuer en terminale en SES. LES OBJECTIFS ET LES MODALIT S DE LA 2 ME JOURN E DE R FLEXION COLLECTIVE. (2016-2017)

45 Les objectifs. R aliser une correction collective partir des copies s lectionn es pour prendre la mesure de l cart entre ce qui est attendu au baccalaur at et ce qui est attendu par l enseignant. S interroger lors de cette correction collective sur nos attentes. Sont elles communes? Identifierles erreurs les plus fr quemment commises par les l ves dans les copies s lectionn es, afin de r fl chir des exercices et des s quences de rem diation. Mutualiser les s quences d apprentissage qui permettent de rendre sur les th mes choisis, l enseignement plus efficace et explicite (s ance d AP, TD, devoirs de connaissances, fiches concepts ). R fl chir l utilisation des grilles de correction acad mique en SES, afin d vacuer dans l valuation ce qui n est pas enseign en SES (accorder moins d importance l aspect formel, l illustration, mais davantage aux connaissances du programme en SES).

46 Les th mes et sujets retenus. La dissertation: Th mes : Comment analyser la structure sociale ? Notions : In galit s conomiques, in galit s sociales, classes sociales, groupes de statut, cat gories socio-professionnelles. Indications compl mentaires: On pr sentera les th ories des classes et de la stratification sociale dans la tradition sociologique (Marx, Weber) ainsi que leurs prolongements contemporains et on s interrogera sur leur pertinence pour rendre compte de la dynamique de la structuration sociale. On mettra en vidence la multiplicit des crit res de diff renciation sociale dans les soci t s post-industrielles (statut professionnel, ge, sexe, style de vie). Sujet retenu : l analyse en terme de classe sociale est-elle pertinente pour rendre compte de la structure sociale?

47 Les th mes et sujets retenus. L preuve compos e: Partie 1: mobilisation des connaissances. Question 1: Quelles relations peut-on tablir entre d classement et paradoxe d Anderson? (3 points) Question 2: Vous montrerez l aide de deux exemples comment les pouvoirs publics luttent contre les discriminations. (3 points) Partie 2: tude d un document (4 points). Vous pr senterez le document puis vous comparerez les in galit s de revenu disponible et les in galit s de patrimoine financier des m nages. (analyse d une courbe de Lorenz) Partie 3: raisonnement (10 points). Sujet: l aide du dossier documentaire et de vos connaissances, vous expliquerez pourquoi les trois types d instruments utilis s en mati re de politiques climatiques sont compl mentaires.

48 Evaluer tout en aidant nos l ves progresser. LA P DAGOGIE EXPLICITE.

49 Evaluer dans le cadre d un enseignement explicite QU EST-CE QU UN ENSEIGNEMENT EXPLICITE ?

50 L enseignement explicite Les travaux novateurs de Donald Medley et Harold Mitzel, de Ned Flanders, d Arno Bellack et de N. Cage, ont tent de d finir les pratiques p dagogiques qu utilisent les enseignants les plus efficaces dans leurs classes. Ils entament leurs le ons en revoyant bri vement les apprentissages pr c dents, pr sentent la nouvelle mati re par petites tapes suivies de pratiques, guident les l ves au d but de la pratique, raisonnent haute voix pour d montrer chaque tape, exigent et obtiennent une participation active de tous les l ves, donnent des consignes et des explications claires et d taill es, donnent des exemples de probl mes r solus, demandent aux l ves d expliquer leur compr hension, reprennent leur enseignement au besoin, et enfin pr parent les l ves la pratique autonome . Source: Clermont Gauthier , Steve Bissonnette, Mario Richard Enseignement explicite et r ussite des l ves , La gestion des apprentissages, P dagogie en d veloppement, d. de Boeck, 2013.