Regional Educational Inspection Meeting on Mathematics

"Explore the regional educational inspection meeting focusing on mathematics, presenting objectives, teaching methodologies, evaluation practices, and the importance of individual progression within the educational framework. Discover insights on student assessment and homework in free time as part of the learning process."

Download Presentation

Please find below an Image/Link to download the presentation.

The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author. If you encounter any issues during the download, it is possible that the publisher has removed the file from their server.

You are allowed to download the files provided on this website for personal or commercial use, subject to the condition that they are used lawfully. All files are the property of their respective owners.

The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author.

E N D

Presentation Transcript

Rencontre Fonctionnaires-Stagiaires et Inspection P dagogique R gionale Mercredi 28 ao t 2019 Inspection P dagogique R gionale de Math matiques

Les prsentations Trois Inspecteurs d Acad mie Inspecteurs P dagogiques R gionaux (IA IPR) : M. DURAND Michel ; M. LA FONTAINE Fran ois ; M. PEYROT S bastien. Un charg de mission d inspection : M. TERRADE Laurent. Des Formateurs Acad miques (FA) : M. CHAPELLIER Lo c; M. GAUCHER Beno t ; Mme MORALI Sandrine. Inspection P dagogique R gionale de Math matiques 2

Enseigner les mathmatiques Inspection P dagogique R gionale de Math matiques

Les objectifs Donner un aper u de bonnes pratiques p dagogiques. Il ne s agit pas d uniformiser les pratiques p dagogiques, mais d en noncer des principes essentiels. L autonomie de chaque enseignant s inscrit dans un cadre institutionnel : Art. L. 912-1-1. La libert p dagogique de l enseignant s exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre charg de l ducation nationale et dans le cadre du projet d cole ou d tablissement avec le conseil et sous le contr le des membres des corps d inspection. Inspection P dagogique R gionale de Math matiques 4

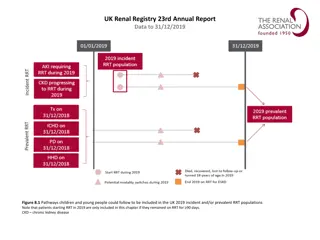

La progression - programmation Choix individuel s inscrivant dans des choix collectifs : respect des textes officiels ; respect du projet d tablissement ; respect des programmations de cycles des quipes. Faire acqu rir des connaissances, des m thodes et des d marches sp cifiques Raisonner partir du socle commun de comp tences, de connaissances et de culture de mani re spiral e autant que possible. Pas de s ance de r vision en d but d ann e. R guler ventuellement la programmation au cours de l ann e Inspection P dagogique R gionale de Math matiques 5

Lvaluation des lves R guli re et globale (pas toujours not e et dans un esprit formatif partir de diagnostics, notamment en 6 meet 2ndeavec les valuations nationales, au cycle terminal avec les E3C et le contr le continu dans le cadre du nouveau bac). Positive et bienveillante (identifier des r ussites et des progr s). Rep rage des comp tences. Multiforme (contr le de cours, sur un chapitre, valuation, bilan de plusieurs th mes, orale, parfois individuelle, ). Crit res d valuation explicites (et ventuellement bar mes d taill s quand elle est not e). Appr ciations mesur es et constructives. Corrections en classe non exhaustives centr es sur la gestion des erreurs. Inspection P dagogique R gionale de Math matiques 6

Les devoirs en temps libre Inscrits dans le processus global d apprentissage et selon leurs formes, accompagn s en classe. Courts et vari s (recherche documentaire, r daction d une d monstration, probl me ouvert, pr paration d un contr le, reproduction d une figure, correction d un contr le, projet en lien avec l algorithmique, etc.). Parfois collectifs. Corrections des copies : remarques constructives et individualis es, un minimum de temps de correction collectif . Adapter la fr quence des devoirs au profil de la classe : S et TES sp maths : 6 8 par trimestre ; ES, TL sp maths : 4 6 par trimestre ; 2de, 3 me, sections technologiques : au moins 4 par trimestre ; 6 me, 5 me, 4 me: 3 par trimestre. Inspection P dagogique R gionale de Math matiques 7

Le travail pour la sance suivante Restitution, entra nement, automatisation, pr paration d activit s (l activit d introduction d une notion doit tre cherch e et trait e en classe). Correction br ve avec changes et d bat ventuels, partir des productions d l ves. Attention aux d rives (finir pour demain, ). Apprendre son cours. Expliciter clairement les consignes et formuler les nonc s dans un langage courant et compr hensible de tous (devoirs faits, accompagnateurs du p riscolaire, familles, ) Inspection P dagogique R gionale de Math matiques 8

Lutilisation du numrique dans sa pratique Les manuels num riques. L utilisation et / ou la cr ation de vid os. Les Environnements Num riques de Travail. Les exerciseurs. Les outils de travail collaboratifs. D autres outils en lien avec l valuation. La p dagogie invers e. La pratique de l algorithmique. L usage du Tableau Num rique Interactif. Inspection P dagogique R gionale de Math matiques 9

Gestion de la classe Organiser le travail en classe et accompagner p dagogiquement les l ves Inspection P dagogique R gionale de Math matiques 10

Les diffrents temps dune sance Une place importante doit tre accord e la r solution de probl mes 2 phases pr paratoires : - manipulation et exp rimentation - verbalisation ou repr sentation Pr voir au moins un moment collectif de synth se et / ou d institutionnalisation. Inspection P dagogique R gionale de Math matiques 11

Les temps de recherche Vari s (collectif ou individuel, activit , probl me ouvert, t che complexe, TICE, papier-crayon, mental, ). Privil gier l activit des l ves. La probl matisation doit tre d volue aux l ves. Observer, apporter une aide individuelle et diff renci e, rassurer, encourager, inciter, Pr server l exercice de l autonomie des l ves et favoriser leurs prises d initiatives. Inspection P dagogique R gionale de Math matiques 12

La formation scientifique des lves Un objectif de l enseignement secondaire Inspection P dagogique R gionale de Math matiques 13

Rapport VILLANI - TOROSSIAN Mesure 6 : le cours R quilibrer math matiques ; redonner leur place : au cours structur et sa trace crite ; la notion de preuve ; aux apprentissages explicites. Mesure 12 : automatismes D velopper les automatismes de calcul tous les ges par des pratiques rituelles (r p tition, calculs mental et intelligent, etc.), pour favoriser la m morisation et lib rer l esprit des l ves en vue de la r solution de probl mes motivants. Mesure 16 : Laboratoire de math matiques Mesure 7 : P riscolaire et clubs les s ances d enseignement de Inspection P dagogique R gionale de Math matiques

Donner du sens Utiliser des situations riches et vari es qui excitent la curiosit , qui am nent probl matiser, r fl chir, comprendre, Eviter ce qui n est que r p titif et technique mais installer et entretenir des automatismes Introduire et conclure avec les l ves : qu a-t-on vu de nouveau aujourd hui ? Pour quoi faire ? Comment s en sert-on ? Ne pas empiler, mais relier les connaissances (au sein de la discipline et entre les disciplines). Inspection P dagogique R gionale de Math matiques 15

La synthse de cours La trace de cours, claire, explicite et structur e fait suite aux activit s pr paratoires. La trace de cours est un crit de r f rence qui doit tre identifi comme tel dans le cahier de le on et qui ne se r duit pas un catalogue de recettes mais qui relie l ensemble des savoirs du programme. La participation des l ves l laboration de la trace crite est souhaitable (les fiches trous sont proscrire). Inspection P dagogique R gionale de Math matiques 16

La rigueur scientifique Clarifier le statut des nonc s (d finition, propri t ou th or me, conjecture, d monstration) Travailler sur les statuts de la lettre et du signe gal Liste des automatismes travailler et des d monstrations traiter dans les programmes du coll ge et du lyc e Favoriser la construction d un r pertoire d images mentales Inspection P dagogique R gionale de Math matiques 17

La formation au raisonnement et la d monstration Progressive Pratique en faisant participer les l ves Ou r alis e par le professeur lorsqu elle est inaccessible la recherche des l ves Pas d exc s de formalisme Admettre une propri t plut t que de l riger en r gle Inspection P dagogique R gionale de Math matiques 18

Les six comptences Chercher Mod liser Repr senter Calculer Raisonner Communiquer Inspection P dagogique R gionale de Math matiques 19

Lalgorithmique et la programmation Un extrait du programme Inspection P dagogique R gionale de Math matiques 20

Puis au lyce Par un travail poursuivi avec un langage textuel : Python Inspection P dagogique R gionale de Math matiques

Enseignement de spcialit en premire Qui doit choisir la sp cialit math matiques en premi re ? L enseignement de sp cialit s impose pour tous les l ves de la voie g n rale qui envisagent des tudes sup rieures o les math matiques interviennent, que ce soit de fa on essentielle ( tudes scientifiques, certaines formes d tudes conomiques) ou comme appui d autres disciplines (sciences conomiques au sens large, sciences sociales, etc.). Abandonner les math matiques en fin de seconde, c est abandonner les outils math matiques permettant d tudier l volution des grandeurs. Certaines autres sp cialit s (physique- chimie, SVT, NSI, SI, SES) math matiques, et les choisir sans math matiques est p nalisant pour la poursuite d tudes. Voir aussi https://cdus.fr/recommandations-de-la-cdus-dans-le- choix-des-specialites-au-lycee-en-vue-detudes-scientifiques/ math matiques de premi re b n ficient de l appui des Inspection P dagogique R gionale de Math matiques

Enseignement de spcialit en premire Prendre la sp cialit math matiques de premi re est-il risqu pour certains l ves ? La sp cialit math matiques de premi re est sans doute ambitieuse et exigeante (comme c est aussi le cas d autres sp cialit s). Pourtant il s agit d encourager les l ves la choisir lorsque cela correspond un objectif coh rent de poursuite d tudes. Le point essentiel est que le choix de la sp cialit n est pas un choix de s rie. Au contraire, dans une logique de sp cialisation progressive, les l ves ayant choisi la sp cialit math matiques disposeront en fin de premi re d un large choix en terminale. Ils pourront continuer avec la sp cialit math matiques de terminale, avec ajout ou non de l enseignement optionnel de math matiques expertes, mais ils pourront aussi abandonner la sp cialit en terminale, avec possibilit ou non de suivre l enseignement optionnel de math matiques compl mentaires. Au total, ils auront un large choix en terminale entre quatre volumes horaires de math matiques (0, 3, 6, 9 heures par semaine). Inspection P dagogique R gionale de Math matiques

Enseignement de spcialit en premire En r sum : changer de mod le Se d faire de la vision ancienne d un cycle terminal avec au choix en fin de seconde : deux ann es sans math matiques ; deux ann es avec des math matiques niveau mod r ; deux ann es de math matiques haut niveau. Dans le nouveau lyc e, cinq parcours en math matiques : un choix en fin de seconde ; quatre possibilit s en fin de premi re pour les l ves qui ont choisi les math matiques. Inspection P dagogique R gionale de Math matiques

Enseignement de spcialit en premire Evaluation Abandon de l enseignement de sp cialit en premi re : d cision l issue du second conseil de classe ; passation d une preuve de 2h comptant pour l E3C qui repr sentera 5% de la notation du baccalaur at 2021 ; sujet choisi dans une banque de sujets nationaux ; copies anonym es et corrig es par un autre professeur. Option math matiques compl mentaires ou math matiques expertes : valuation en contr le continu toute l ann e de terminale ; moyenne prise en compte dans le calcul des 10% du contr le continu de la notation du baccalaur at 2021. Poursuite de l enseignement de sp cialit en terminale : passation d une preuve fin avril d but mai pendant son ann e en terminale ; preuve comptant hauteur de 16% de la notation au baccalaur at 2021. Inspection P dagogique R gionale de Math matiques

Quelques ressources Le site disciplinaire de l Acad mie de Poitiers : http://ww2.ac-poitiers.fr/math/ Le forum d aide aux l ves SoS-Maths : http://sgbd.ac-poitiers.fr/sosmath/ Le site Jaicompris.com http://www.jaicompris.com/ Le site de ressources du minist re : http://eduscol.education.fr/ Et notamment cette page destin e accompagner les professeurs dans la mise en uvre de la r forme du coll ge : http://eduscol.education.fr/pid23199/ecole- elementaire-et-college.html Inspection P dagogique R gionale de Math matiques 27

Ruptures et continuits collge - lyce Les textes r glementaires Ajustements des programmes du cycle 4 (BOEN n 30 du 26/07/2018) https://cache.media.education.gouv.fr/file/30/62/8/ensel169 _annexe3_985628.pdf Rep res annuels de progression publi s au BO n 22 du 29 mai 2019 https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html ?cid_bo=141642 Programme de seconde applicable la rentr e 2019 (BOEN n 1 du 22/01/2019) https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1- 2019/95/7/spe631_annexe_1062957.pdf Inspection P dagogique R gionale de Math matiques

Quelques conseils G rer les ruptures (bon l ve, tudiant, fonctionnaire ). Apprendre de ses erreurs. Ecouter, communiquer, changer, comprendre, Se remettre en question. S conomiser, poser sa voix. Ne pas s enfermer dans d ventuelles difficult s mais en parler. Tirer le plus grand parti de la formation. Profiter des conseils de son tuteur. Inspection P dagogique R gionale de Math matiques 29

Assurer son autorit L autorit ne va pas de soi, elle s impose par son action, sa pr sence en classe, et par la qualit et la pertinence des contenus mis en uvre. Une relation de confiance et de respect mutuels (r gles de vie dans la classe, punitions et sentiment de justice, contexte social de la classe). Contrat didactique et implicites (clarifier ce que le professeur attend des l ves). tre exemplaire. Inspection P dagogique R gionale de Math matiques 30

La titularisation Une condition n cessaire : valider le M2. Avis du directeur de l INSPE. Avis du chef d tablissement. Avis de l inspection p dagogique r gionale (tous les stagiaires seront inspect s par un IA-IPR ou un charg de mission). Inspection P dagogique R gionale de Math matiques 31